SVBONY初の冷却カメラ SV405CC

2022年4月9日にSVBONYから初の冷却カメラの発売が発表され、冷却カメラとしては破格の10万円での発売となったことで話題を呼びました。

幸運なことに「体験ユーザー募集キャンペーン」に当選することが出来ましたので、今回はこのカメラを使って撮影する流れをご紹介したいと思います。

SV405C冷却カメラ体験ユーザー募集キャンペーン🎉

— SVBONY Japan (@svbony) March 7, 2022

↓↓↓詳細はこちら↓↓↓https://t.co/j8jQrphVVM

また、何か問題があれば、連絡ください。#SVBONY #SV405C #冷却カメラ pic.twitter.com/LfMS6h76ow

冷却カメラとは?

カメラの受光センサーは、高温になるとノイズが増え、低温では少なくなります。受光センサーを冷却することで低ノイズな画像を得られるようになります。

また、冷却装置の温度管理機能によって使用中は一定の温度で撮影できる為、長時間の撮影においても外気温の変化に影響されることなく均一な画像を得る事が出来ます。

SV405CC の詳細なレビュー

SV405CCは発売から間もない為、多くの部分が手探りの状態です。詳細が分かり次第、記事にしていこうと思っております。

また、当ブログ以外にも天文系情報配信をされている方々がより詳しい解析情報を公開されています。当記事で使い方の流れに触れた後、さらに深い情報をお求めの方は是非チェックされることをオススメ致します。

そーなのかーさん

自ら検証用プログラムを書いてSV405CCの解析をされています。まだまだ発売されたばかりのカメラですので、今後の解析結果は必見です!

あぷらなーとさん

天文ファン界の第一人者、多連装アクロマート鏡筒といえばこの御方です。近々SVBONYからSV405CCを触られる機会があるそうです。詳細な検証に期待大です!(Samさんの解析後、入手予定とのこと!)

ぼすけさん

youtubeの天文系チャンネル「LensKing’s TV」を運営されていて、天文ファンの間ではとても人気のあるyoutuberさんです。SV405CCのキャンペーンに当選されたので、今後動画でのご紹介があることでしょう。チャンネル登録をして待ちましょう!

Samさん

既にご存知かと思いますが、天文ファン必読ブログ「ほしぞloveログ」を運営されています。SVBONYからの依頼で SV405CC を解析してくださっています!界隈の共通知識や共通認識がここからもたらされます…。

開封の儀

それでは、開封して参ります!

開封

SVBONYから届いた状態がこちらです。

外装の段ボールの上から緩衝材+ビニールテープで厳重に梱包されています。カッターナイフ等で切り開くと、外装が現れます。

段ボールの中にはパッケージの箱と、もう一つの紙箱、そして記念品のキーホルダーが入っていました。

浅めの白い箱にはAC電源アダプターが入っています。

キーホルダーはしっかりとした作りです。

そしてメインディッシュです。SV405CC本体の箱がこちら。

パッケージの中には袋に入ったカメラと、アクセサリ類が見えます。

内容物を並べると、このようになります。

アクセサリ

SV405CCと天体望遠鏡を接続する際に使用できるアダプターが複数種類付属しています。

M42 – M48 変換リング

M42 ネジを M48 ネジに変換することができます。

T2 – 1.25 インチ 変換アダプター

T2マウントに1.25インチのフィルターを取り付けることが出来るようになります。

1.25 インチ T2 変換アダプター

SV405CCをアメリカンサイズの接眼部に接続することが出来るようになります。

M42オス – M48メス – 16.5 延長筒

M42オス を M48メス に変換でき、16.5mm延長することが出来ます。

M42オス – M42メス 21mm 延長筒

M42オス を 同じく M42メス に変換でき、21mm 延長する事が出来ます。

T2 アダプター

元々SV405CCに接続されています。

スペーサー

M42サイズの樹脂リングです。バックフォーカスの距離微調整に使用出来ます。

SV405CC 本体

ついに本体のお目見えです!専用ケースを開けると、クッションに包まれたSV405CCが顔を出します。

ケースから取り出してみます。

カメラ側面には放熱版が見えます。センサー保護キャップは左側です。このキャップはかなり緩いので、持ち上げるとスルスルと落ちてしまうこともありました。

センサー部はこちら。

ドライバーインストール

SV405CCをパソコンに接続する前に、ドライバーのインストールを行います。SVBONYのドライバーダウンロードページを開きます。

左メニューの「Windows」をクリックし、「Native Drivers」内の「SVBONY Cameras」をダウンロードします。

ダウンロードしたドライバーをダブルクリックします。

インストーラーを起動する前にユーザーアカウント制御画面が表示される場合がありますが、その場合は「はい」をクリックして継続します。

インストーラーが起動するので、「Install」をクリックします。

インストールは数秒で完了します。「Finish」をクリックして画面を閉じます。

これにて、ドライバーのインストールは完了です。

SharpCapのアップデート

2022年6月時点ではネイティブドライバを使用可能な撮影ソフトウェアは以下の3つに限定されています。

今回の撮影ではSharpCapを使用します。SharpCapについては以下の記事をご参照ください。

SharpCap のアップデート方法は、インストール方法と同じです。インストーラーをダウンロードして実行することで行います。上記記事にてダウンロードからインストールまでを解説していますのでご参照ください。

天体望遠鏡へ接続

付属のアクセサリを使うことで様々な天体望遠鏡に接続が可能です。

1.25インチ(アメリカンサイズ)

1.25 インチ T2 変換アダプター を使ってSV405CCを天体望遠鏡に接続します。この際に光害対策にフィルターを取り付けます。

当初はこの構成で撮影を試みましたが、以下のように周辺の星が大きく歪んでしまいました。

この状態に至るか否かは、お使いの天体望遠鏡の仕様に寄ります。今回使用している天体望遠鏡 TSAPO60 では、専用フラットナーレンズを使用することでこの現象を解決することが出来ました。

このため、1.25インチでの運用を諦めてM48ネジでフラットナーと接続した構成で撮影することにしました。

M48ネジ

SV405CC付属アクセサリを使って、M48ネジで接続することができます。

フィルタは1.25インチタイプを所有しているので、SV405CCに付属の T2-1.25インチ変換アダプタ でカメラに接続します。

このアダプタをカメラ側の T2ネジ に接続します。

ここにフィルタを取り付けます。

最後に天体望遠鏡へ接続します。

パソコンへ接続

パソコンとは USB 3.0 で接続します。付属の USBケーブルをSV405CC と パソコンに接続します。さらに、付属の電源ケーブルを接続します。

電源ケーブルを接続しない場合でも、SV405CCは使用可能です。ただし、その場合は冷却機能は使用出来ません。

パソコンにUSBケーブルを接続後、SharpCapを操作して SV405CC を選択します。

冷却操作

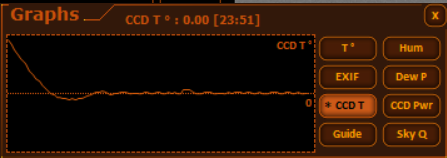

カメラに接続した後、右部の「温度制御」から冷却機能を操作する事ができるようになります。

温度制御パネルの「冷却」を「オン」に変更すると、冷却が開始されます。

「設定温度」にて、指定した温度まで冷却が行われます。現在の温度は「温度」に表示されます。

冷却に必要なエネルギーは「冷却パワー」に表示されます。

室温25度 でセンサー温度 -10度 に設定した場合、冷却パワーが61程度に安定した状態で 電力消費は17Whでした。

撮影

以降の操作方法は非冷却カメラと同じです。

未だ天体写真の勉強中の身ですので、お恥ずかしい限りですが何かのご参考になればと思い撮影した写真をお見せします。

まずは、非冷却カメラの Neptune C-IIで撮影したM8 です。

以下の写真は SV405CC で撮影した M8 と M20 です。センサーサイズが大きいため、複数天体を同時に収めることができました。

残念なことにSV405CCに2つのフィルターを取り付けたところ、周辺部がケラレてしまいました。このため、以下の写真はクロップしたものとなります。

SV405CCは画角も広いため、写真印刷する際にA4サイズでも印刷に耐えられます。撮影開始時に手間取ってしまったため露光時間は80分程度になってしまいましたが、得られた画像は滑らかだと感じました。

非冷却カメラと比べると、温度が一定に保たれる事でダークフレーム撮影の手間が大幅に削減されました。設定温度を自動かつキープできるので、ダークフレームやバイアスフレームは別撮りでも条件を一致させることが容易です。

遠征の際はライトフレームとフラットフレームを撮影しておけば、その他は後日でも問題無いわけですから、貴重な現地での時間を有意義に過ごせそうです。

最後に

初めての冷却カメラとして SV405CC を購入し、触ってみました。

これまでは冷却カメラは数十万円という価格帯のものでしたが、10万円程度で入手できるSV405CCは冷却カメラを手に入れるハードルが大幅に下がりました。

SV405CCの詳細な挙動は未だ確認しなければならない事が多いです。例えばSV405CCにはアンプグロー抑制機能が搭載されているそうなのですが、機能が有効になる条件が不明だったりしています。手探りで確認をしている状態ですが、何か有用な情報が掴めたら記事を書きたいと思います。

また、SV405CC発売されてから間もないためドライバーのアップデートなどで変更される可能性が大です。私においても、ドライバーの更新が分かった時点で Twitter にて共有して行こうと思います。

それでは、皆さま良い天文ライフを!

コメント